研究成果・プレスリリース

【プレスリリース】青色顔料を用いた多層構造の炭素系材料がCO₂資源化に有効であることを発見 ─ カーボンリサイクルを促進し、地球温暖化抑制への貢献に期待 ─

発表のポイント

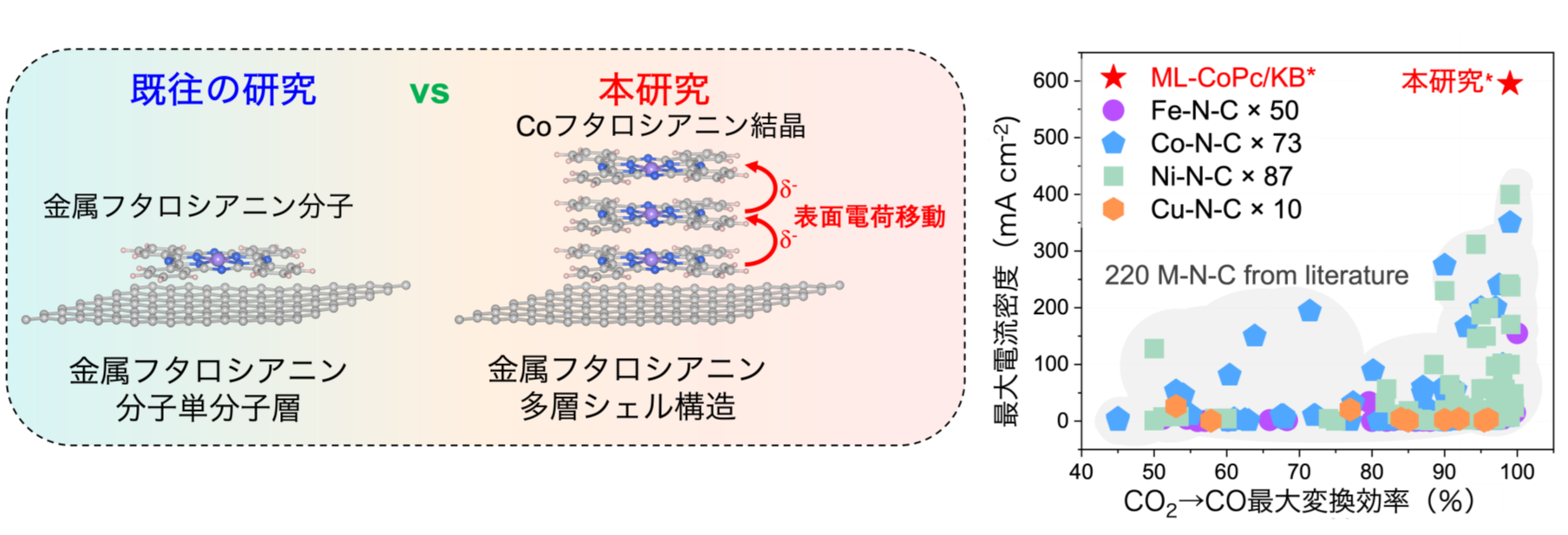

- 人工知能(AI)を活用した大規模データ解析により、二酸化炭素(CO2)資源化触媒として220種類の候補物質の中から青色顔料のコバルトフタロシアニン(CoPc)が最適であることを見出しました。

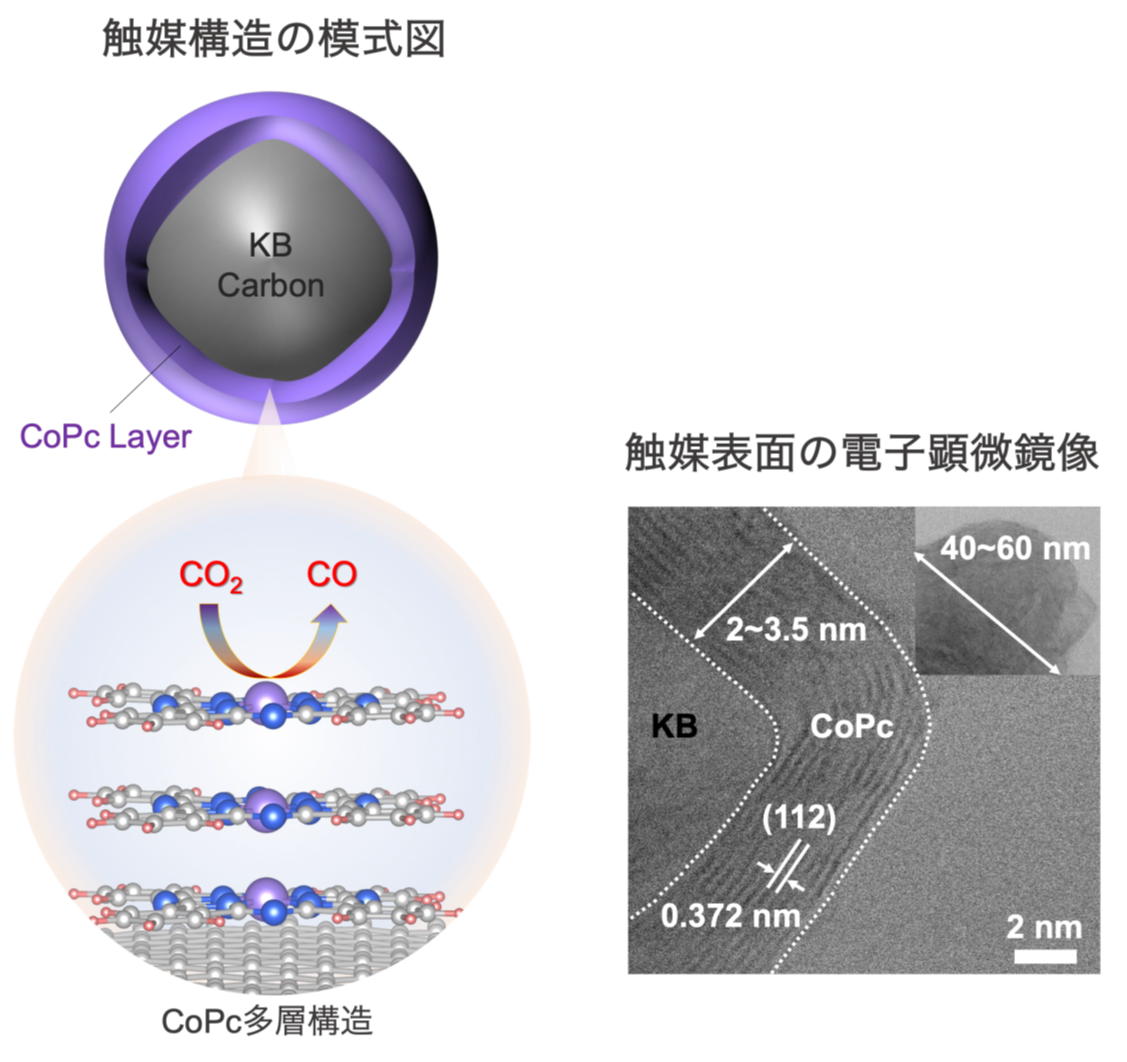

- カーボンの一種であるケッチェンブラック(KB)の表面にCoPcの殻を形成した炭素コアシェル型触媒を用いて、高い効率でCO2から一酸化炭素(CO)への変換を実現しました。

- 単分子層ではなく多層のCoPcが表面に形成されることが活性向上に寄与することを実験と理論の両方で証明しました。

概要

CO2は地球温暖化の原因物質であり、排出量の削減に加え、回収して有用な有機化合物や燃料に変換する資源循環技術に期待が寄せられています。

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)のLiu Tengyi特任助教、藪浩教授(主任研究者、同研究所水素科学GXオープンイノベーションセンター副センター長)、Di Zhang特任助教、Hao Li教授(主任研究者)らの研究グループは、東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター(SRIS)の小野新平教授と吉田純也准教授、北海道大学電子科学研究所の松尾保孝教授、および東北大学発スタートアップ企業のAZUL Energy株式会社(仙台市、伊藤晃寿社長)らのグループと共同で、AIによる解析から見出した 多層CoPc/炭素コア-シェル構造が、CO2の電気化学的変換によるCO合成においてこれまでにない高性能を発揮することを明らかにしました(図1)。KBとの複合によって、 高い触媒活性と選択性・耐久性を併せ持ち、理論計算からもこの構造が触媒活性を飛躍的に向上させるメカニズムを確認しました。

本研究で開発したCO2電解技術は、安価な顔料触媒を用いて低コストかつ高効率にCO2から合成燃料の中間体であるCOを合成できるプロセス開発に繋がり、次世代のCO2有効活用(CO2 Capture and Utilization, CCU)技術として期待されます。

本研究成果は、現地時間の8月17日に国際的な学術誌Applied Catalysts B: Environment and Energyのオンライン速報版に掲載されました。

詳細な説明

- 研究の背景

しかし、ECRによりCO2からCOへの変換を高効率に行うためには、CO2→CO反応の選択性が高い触媒が必要となります。これまで金や銀などの貴金属や、銅などの遷移金属ナノ粒子が、CO2変換のための電気化学触媒として用いられてきました。

これらの触媒は、主に炭素からなるガス拡散電極状にバインダーと担持された触媒電極の形で使用されます。しかし、コストが高く、選択性が不十分であるなどの課題があり、限界を打破する新しい触媒設計が求められていました。

一方、分子状触媒(特に金属フタロシアニンやポルフィリン系錯体)が高い活性を示す一方で、単分子の安定性や導電性の不足が実用化を阻んでいました。これらの既往の研究に対し、東北大学藪研究室では、金属錯体であり安価な青色顔料の一種である金属フタロシアニン系の材料を、炭素材料上に分子吸着させたり1)、直接結晶化させるプロセス2)によって触媒電極を作製し、燃料電池や水電解・ECRなど様々な電気化学反応の電極として高い選択性を実現してきました。そこでこれらの知見と情報科学の活用で様々な材料開発の効率を高めるマテリアルズインフォマティクス(MI)の知見を組み合わせ、触媒の電極における構造制御技術を駆使することにより、安価で高い選択性と耐久性を兼ね備えたECR触媒が実現できないかと考えました。

- 今回の取り組み

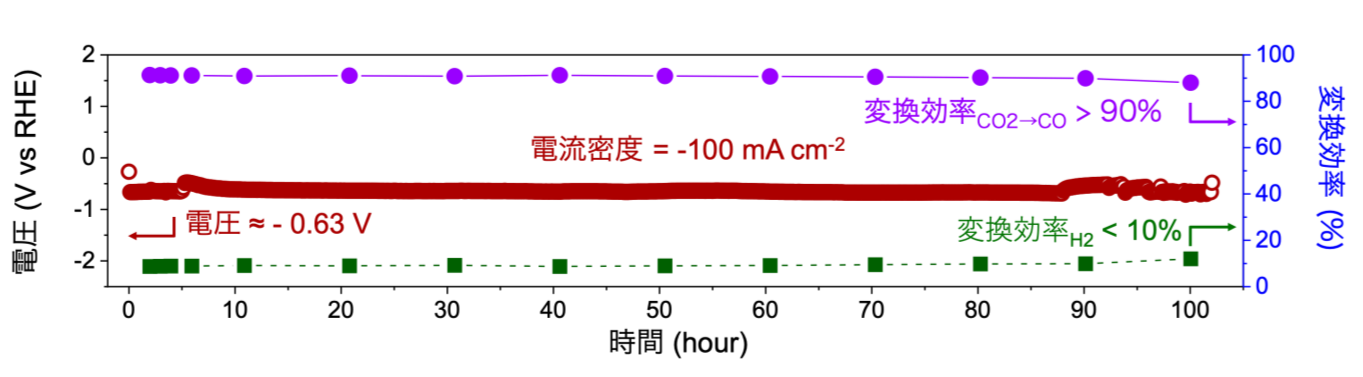

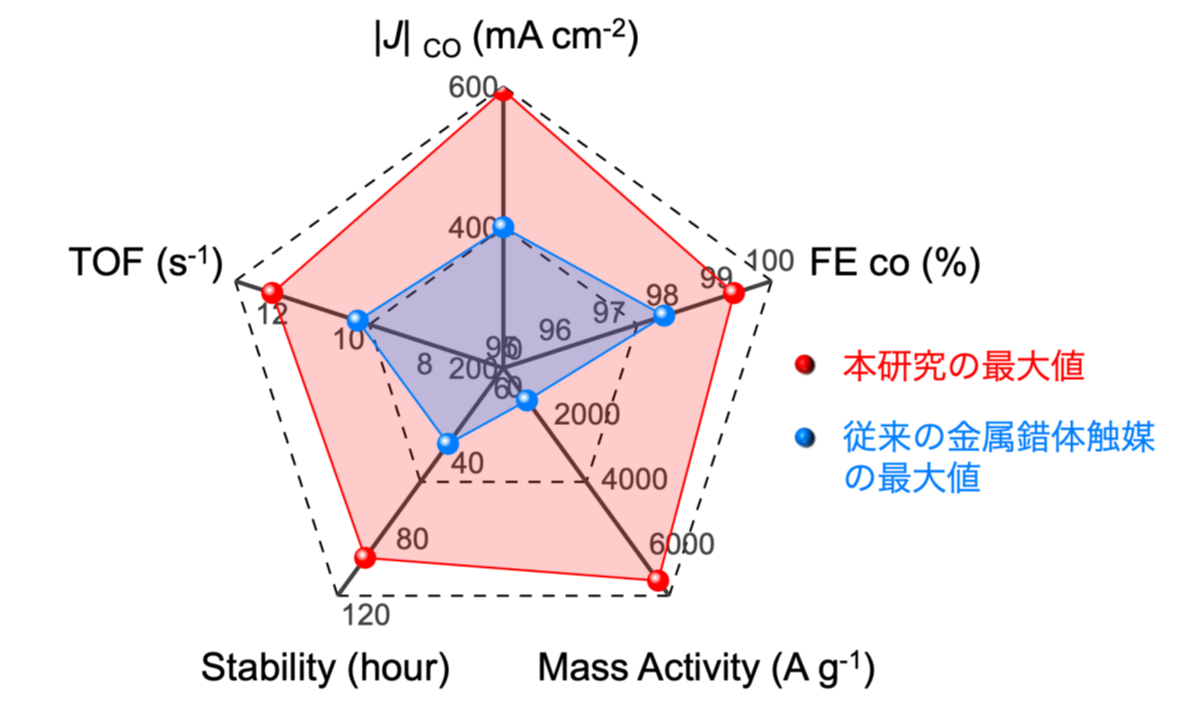

実験の結果、–595 mA/cm²という高い電流密度、6,537 A/gという卓越した質量活性、さらに100時間以上にわたり90%以上のCO選択性(ファラデー効率、FE注1)を維持するという、実用に近い性能が実証されました(図3)。これは、CO変換の最大電流密度、触媒回転頻度(Turn Over Frequency, TOF)、安定性、質量活性、変換効率(FE)のいずれの観点においても従来の金属錯体触媒の性能を上回る成果です(図4)。

加えて理論計算により、この多層コアシェル構造が活性中心の電子状態を最適化し、反応経路を有利にすることが裏付けられました。

図3.コアシェル型触媒を用いたCO2→CO変換の効率と耐久性。

図4.CO変換の最大電流密度(|J| CO)、触媒回転頻度(TOF)、安定性、質量活性、変換効率(FE)の観点での従来の金属錯体触媒との比較。

- 本研究の意義

また、AIを活用した材料探索と実験・理論解析の融合により、触媒設計の加速が可能であることも示しました。結果として、本研究はCO2電解還元技術の産業応用に一歩近づける成果であり、持続可能なカーボンリサイクル社会の実現に大きく貢献する意義を持っています。

さらに、安価な顔料触媒を用いてCO2から合成燃料の中間体であるCOを高効率で合成できるプロセス開発に繋がり、合成燃料のボトルネックの一つであるCO2の資源化に関わるエネルギー効率の向上とコスト削減に貢献することで、次世代のCCUに繋がる技術として期待されます。

参考文献

- H. Yabu*, K. Nakamura, Y. Matsuo, Y. Umejima, H. Matsuyama, J. Nakamura and K. Ito“Pyrolysis-free Oxygen Reduction Reaction (ORR) Electrocatalysts Composed of Unimolecular Layer Metal Azaphthalocyanines Adsorbed onto Carbon Materials”ACS Applied Energy Materials, 4(12), 14380-14389 (2021).

- T. Liu*, D. Zhang*, Y. Hirai, K. Ito, K. Ishibashi, N. Todoroki, Y. Matsuo, J. Yoshida, S. Ono, H.Li*, H. Yabu*, “Surface Charge Transfer Enhanced Cobalt-Phthalocyanine Crystals for Efficient CO2-to-CO Electroreduction with Large Current Density Exceeding 1000 mA cm-2”Advanced Science, 12(23), 2501459 (2025).

謝辞

用語説明

電気化学反応において、全電流に対する生成物に寄与した部分電流の割合を示す。

論文情報

著者:Tengyi Liu*, Di Zhang*, Y. Chu, K. Ohashi, Yutaro Hirai, Koju Ito, Kosuke Ishibashi, Yasutaka Matsuo, Jun Yoshida, Shimpei Ono, Kazuhide Kamiya, Hao Li*, Hiroshi Yabu*

*責任著者:東北大学 材料科学高等研究所 教授 藪 浩

東北大学 材料科学高等研究所 教授Hao Li

東北大学 材料科学高等研究所 特任助教Tengyi Liu

東北大学 材料科学高等研究所 特任助教Di Zhang

掲載誌:Applied Catalysts B: Environment and Energy

DOI:10.1016/j.apcatb.2025.125852

問い合わせ先

【研究に関すること】

教授 藪 浩(ヤブ ヒロシ)

TEL: 022-217-5996

【報道に関すること】

TEL: 022-217-6146

Email: aimr-outreach*grp.tohoku.ac.jp

お問い合わせ

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468−1