研究成果・プレスリリース

【プレスリリース】ナノスケールの薄膜に 磁石などの「新機能」を埋め込む新たな手法

2025.8.20

本研究のポイント

- 柔らかい基材の上に、原子の間隔を人工的に操ったナノスケールの磁石の薄膜(ナノ薄膜)をつくることに成功し、このナノ薄膜に磁気的な機能を内蔵できることを実証

- 従来の成膜手法では、使える材料や、埋め込める機能の自由度には大きな制約があったが、柔軟性のある基材を用いることで、その伸び縮みする性質により新たな機能を内蔵できることが明らかに

- 本手法は磁石のみならず超伝導体・半導体・誘電体で使われる多様な材料にも適用可能であり、エレクトロニクス分野や基礎科学への幅広い波及効果に期待

研究概要

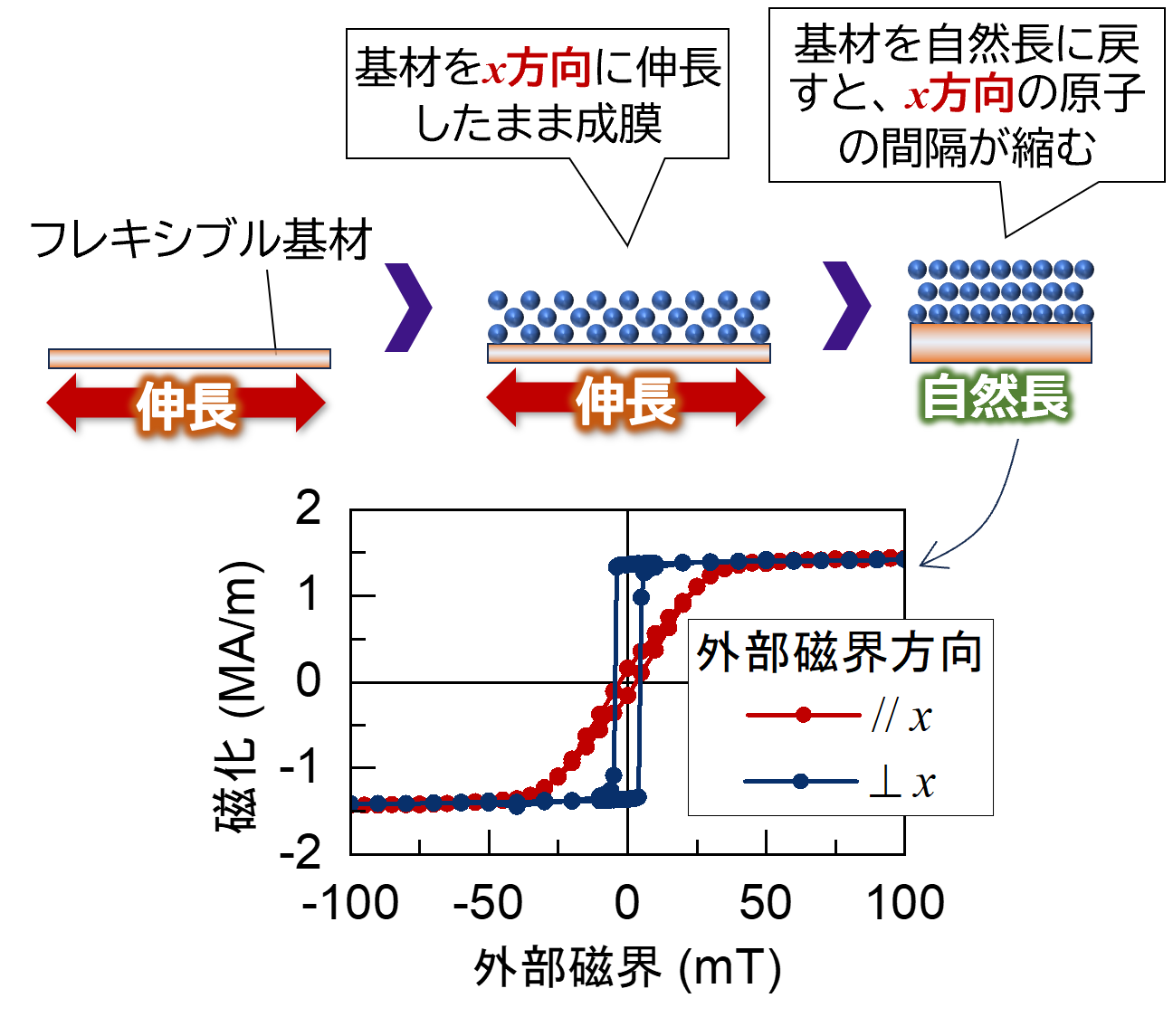

図1:基材をx方向に伸長した状態で、磁石(3ナノメートル程度の厚みのコバルト)のナノ薄膜を成膜し、基材を自然長に戻すと、x方向の原子間隔は縮む(右上の模式図)。x方向に平行・垂直に磁界を加えたときの、磁界印加方向の磁化の特性は大きく異なり、磁気異方性が内蔵できていることが分かる(下)。

図1:基材をx方向に伸長した状態で、磁石(3ナノメートル程度の厚みのコバルト)のナノ薄膜を成膜し、基材を自然長に戻すと、x方向の原子間隔は縮む(右上の模式図)。x方向に平行・垂直に磁界を加えたときの、磁界印加方向の磁化の特性は大きく異なり、磁気異方性が内蔵できていることが分かる(下)。大阪大学産業科学研究所の森田利明さん(大学院基礎工学研究科博士後期課程)、千葉大地教授(兼 東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター センター長・教授)らの研究グループは、原子の間隔を人工的に操ったナノ薄膜をつくることに成功し、このナノ薄膜に磁石の性質など新たな機能が内蔵できることを実証しました。

原子の間隔を人工的に操った状態でナノ薄膜を成膜する手法は少なく、その限られた手法にも、様々な制約がありました。

今回、研究グループは、柔軟性のある基材をあらかじめ伸長し、その上に磁石の性質を示すナノ薄膜を成膜しました。成膜後に基材を自然長に戻すことで、ナノ薄膜の原子の間隔が縮み、その縮みの度合いに応じて、もともと存在しなかった性質、つまり新たな機能を思い通りに内蔵できることを明らかにしました(図1)。

この手法は極めてシンプルで、磁石のナノ薄膜にとどまらず、さまざまな材料においても原子の間隔を人工的に設計し、新たな機能を組み込むことが可能となるため、エレクトロニクス分野や基礎科学における幅広い波及効果が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌 『Applied Physics Letters』 に、8月15日(金)に公開されました。

本研究成果は、米国科学誌 『Applied Physics Letters』 に、8月15日(金)に公開されました。

|

【千葉教授のコメント】

塊なら硬そうに見えるものでも、ナノ薄膜にすると伸び縮みしやすい性質を持ちます。このようなナノ薄膜の優れた機械的特性を活かすと、原子の間隔を自在に変えることができます。それにより、もともとその材料が持っていた性質が、まったく別のものに変わることがあります。たとえば、磁石だったものが磁石でなくなる、といった具合です。今回私たちは、「あとから原子の間隔を変える」のではなく、「最初から原子の間隔を決めて埋め込んでおく」という考え方で、新たな機能を内蔵したナノ薄膜をつくることに成功しました。これは、人類が“マテリアル”という素材を、思い通りに調理して使いこなす——そんな未来への新たな道を示すものだと考えています。

|

研究の背景

原子の並び方や間隔が変わると、材料の性質は大きく変わります。つまり、原子の間隔をあらかじめ人工的に設計することができれば、新しい性質――すなわち「機能」を持った材料を生み出すことができると考えられます。

エレクトロニクスデバイスの要となるナノ薄膜は、通常、何らかの基材の上に成膜されます。このとき、そのナノ薄膜の原子の間隔は、基材の原子の並び――すなわち基材の結晶格子に引きずられるかたちで、広がったり縮んだりすることがあります。

別の言い方をすれば、基材の上に成膜されたナノ薄膜の原子の間隔は、その薄膜がもしも自立していた場合に本来もつ“自然な原子の間隔”とは異なる状態で成膜されることがあるということです。このとき、そのナノ薄膜の結晶構造は「歪(ひず)んでいる」と言え、このひずみはエピタキシャル※1ひずみと呼ばれています。このようなナノ薄膜に内在するエピタキシャルひずみは、たとえば半導体の性能向上などに活用されており、新たな機能を生み出す仕組みとして知られてきました。

しかしその一方で、きれいな結晶格子をもつ基材が必要であることや、成膜できる材料の組み合わせ、さらには埋め込める機能の設計自由度にも大きな制約がありました。また、ナノ薄膜のxy面内のx軸方向にだけひずんだ状況を作り出すというようなことは困難でした。

エレクトロニクスデバイスの要となるナノ薄膜は、通常、何らかの基材の上に成膜されます。このとき、そのナノ薄膜の原子の間隔は、基材の原子の並び――すなわち基材の結晶格子に引きずられるかたちで、広がったり縮んだりすることがあります。

別の言い方をすれば、基材の上に成膜されたナノ薄膜の原子の間隔は、その薄膜がもしも自立していた場合に本来もつ“自然な原子の間隔”とは異なる状態で成膜されることがあるということです。このとき、そのナノ薄膜の結晶構造は「歪(ひず)んでいる」と言え、このひずみはエピタキシャル※1ひずみと呼ばれています。このようなナノ薄膜に内在するエピタキシャルひずみは、たとえば半導体の性能向上などに活用されており、新たな機能を生み出す仕組みとして知られてきました。

しかしその一方で、きれいな結晶格子をもつ基材が必要であることや、成膜できる材料の組み合わせ、さらには埋め込める機能の設計自由度にも大きな制約がありました。また、ナノ薄膜のxy面内のx軸方向にだけひずんだ状況を作り出すというようなことは困難でした。

研究の内容

研究グループは、柔軟性のある基材(ポリイミド系のフレキシブル基材)をあらかじめ伸長し、その上に磁石の性質を示すナノ薄膜(3~6ナノメートル程度の厚みのコバルトやニッケル)を成膜しました。このナノ薄膜は、量産にも用いられるスパッタリング※2という手法により成膜しました。スパッタリングでは、基材の種類を選ばず様々な材料を成膜することができ、エピタキシャルひずみに影響されない成膜も可能です。成膜後に基材を自然長に戻すことで、ナノ薄膜の原子の間隔が縮み、磁気異方性※3と呼ばれる性質を内蔵できることを示しました。今回研究グループがナノ薄膜内に人工的に生み出したx軸方向にだけひずんだ状況、つまり、x軸方向の原子間隔とy軸方向の原子間隔が異なる状況が、磁気的性質の異方性に影響を与えることがその起源です。

図1(下)のグラフにあるように、外部磁界をx軸方向に平行に加えたときには、ゼロ磁界付近でx方向の磁化はほぼゼロであり、強い磁界を加えないと、磁化がx方向に飽和してくれないことが分かります。一方で、外部磁界をx軸に垂直に(y軸に)加えたときの結果を見ると、ゼロ磁界付近であっても、磁化は強い磁界を与えたときと同じ値を示しています。つまり、磁界を与えない状況で、磁化がy方向を向きやすい、ということを表しています。磁界を正負に増やしたり減らしたりすると、+yから-y方向、あるいはその逆の急峻な磁化の反転も生じます。これらのことは、この試料が、y軸方向に磁化しやすいという明確な磁気異方性を有していることを示します。

また、成膜時の基材の伸長の大きさを変え、原子の間隔の縮みの度合いを大きくすればするほど、より強くこの磁気異方性を内蔵できることが分かりました。

これらの実験事実は、ナノ薄膜内で磁石の磁化が向きやすい方向や、外部磁界による磁化の回転しやすさ、といった磁石のナノ薄膜がもつ重要な「機能」を決める物理量を、意図的に制御して内蔵できることの実例を示すものです。

さらに、二層の磁石のナノ薄膜の磁化の向きが、互いに直交するような特殊な積層構造を作ることにも成功しました。これは、磁界センサや、研究グループが製品化を目指している磁性体を用いたひずみゲージ※4の出力の直線性を向上することなどに役立つ可能性があります。

図1(下)のグラフにあるように、外部磁界をx軸方向に平行に加えたときには、ゼロ磁界付近でx方向の磁化はほぼゼロであり、強い磁界を加えないと、磁化がx方向に飽和してくれないことが分かります。一方で、外部磁界をx軸に垂直に(y軸に)加えたときの結果を見ると、ゼロ磁界付近であっても、磁化は強い磁界を与えたときと同じ値を示しています。つまり、磁界を与えない状況で、磁化がy方向を向きやすい、ということを表しています。磁界を正負に増やしたり減らしたりすると、+yから-y方向、あるいはその逆の急峻な磁化の反転も生じます。これらのことは、この試料が、y軸方向に磁化しやすいという明確な磁気異方性を有していることを示します。

また、成膜時の基材の伸長の大きさを変え、原子の間隔の縮みの度合いを大きくすればするほど、より強くこの磁気異方性を内蔵できることが分かりました。

これらの実験事実は、ナノ薄膜内で磁石の磁化が向きやすい方向や、外部磁界による磁化の回転しやすさ、といった磁石のナノ薄膜がもつ重要な「機能」を決める物理量を、意図的に制御して内蔵できることの実例を示すものです。

さらに、二層の磁石のナノ薄膜の磁化の向きが、互いに直交するような特殊な積層構造を作ることにも成功しました。これは、磁界センサや、研究グループが製品化を目指している磁性体を用いたひずみゲージ※4の出力の直線性を向上することなどに役立つ可能性があります。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究で用いたスパッタリングによる成膜は、エピタキシャルひずみに影響されない成膜を可能にする革新的な手法です。さらに、今回の成果は、まだ世の中であまり使われていない特殊な材料ではなく、コバルトやニッケルという、身近に活躍する磁石材料で実現できたことも特筆すべきことです。磁石のナノ薄膜にとどまらず、材料選択の幅を大幅に拡大でき、様々な機能を内蔵したナノ薄膜が実現できると考えられます。また本手法は、結晶性を示さないアモルファスと呼ばれる、原子がランダムに並んだナノ薄膜を成膜する場合にも適用できます。超伝導体・半導体・誘電体などの多様な材料においても、原子の間隔を人工的に設計し新たな機能を組み込むことが可能となり、医療やヘルスケアにとっても重要なフレキシブルエレクトロニクス分野、AI利用やデータセンターの増加により増え続ける消費電力問題を抱えるエレクトロニクス分野、基礎科学における幅広い波及効果が期待できます。

特記事項

本研究成果は、2025年8月15日(金)に米国科学誌 『Applied Physics Letters』 (オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Tailoring magnetic anisotropy via built-in strain in thin films”

著者名:Toshiaki Morita, Ryuhei Kohno, Koki Ochi, Tomoki Matsushita, Shinya Ota, Hikaru Nomura, Tomohiro Koyama, Daichi Chiba

DOI:https://doi.org/10.1063/5.0279452

なお、本研究は、文部科学省博士課程教育リーディングプログラム 大阪大学「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」、日本学術振興会 科学研究費助成事業(課題番号:24KJ1613・23H00183)、JST 戦略的創造研究推進事業CREST(課題番号:JPMJCR20C6)、同 研究成果最適展開支援プログラムA-STEP産学共同(本格型)(課題番号:JPMJTR233A)・(育成型)(課題番号:JPMJTR20T7)、文部科学省次世代X-nics半導体創生拠点形成事業(課題番号:JPJ011438)、スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク拠点の援助を受けて行われました。

タイトル:“Tailoring magnetic anisotropy via built-in strain in thin films”

著者名:Toshiaki Morita, Ryuhei Kohno, Koki Ochi, Tomoki Matsushita, Shinya Ota, Hikaru Nomura, Tomohiro Koyama, Daichi Chiba

DOI:https://doi.org/10.1063/5.0279452

なお、本研究は、文部科学省博士課程教育リーディングプログラム 大阪大学「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」、日本学術振興会 科学研究費助成事業(課題番号:24KJ1613・23H00183)、JST 戦略的創造研究推進事業CREST(課題番号:JPMJCR20C6)、同 研究成果最適展開支援プログラムA-STEP産学共同(本格型)(課題番号:JPMJTR233A)・(育成型)(課題番号:JPMJTR20T7)、文部科学省次世代X-nics半導体創生拠点形成事業(課題番号:JPJ011438)、スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク拠点の援助を受けて行われました。

用語説明

※1 エピタキシャル

結晶性の基材の上に、同じような結晶構造を持つ薄膜を、原子レベルで整列させながら結晶成長させる状況を指す。

プラズマ化させた希ガス元素イオンを材料に衝突させ、はじき出された材料原子が基板上に付着することで薄膜を形成する手法。

※3 磁気異方性

磁石において、磁化が向きやすい方向が存在すること。

※4 ひずみゲージ

物体が伸び縮みしたときの“ひずみ”を電気的に検出するためのセンサ。

問い合わせ先

【研究に関すること】

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

センター長

(大阪大学 産業科学研究所 兼務)

教授 千葉 大地(ちば だいち)

TEL: 022-217-6357

(大阪大学 産業科学研究所 兼務)

教授 千葉 大地(ちば だいち)

TEL: 022-217-6357

Email: dchiba*tohoku.ac.jp

【報道に関すること】

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター(SRIS) 総務係

TEL: 022-752-2331

Email: sris-soumu*grp.tohoku.ac.jp

TEL: 022-752-2331

Email: sris-soumu*grp.tohoku.ac.jp

※E-mailは*を@に置き換えてください。

お問い合わせ

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468−1